木と暮らしの樹種図鑑

木と暮らしの制作所で使用している木材の見分け方をご紹介

私たちが普段見分けているポイントを紹介していますが、書かれている特徴がみられないことがあったり、そもそも学術的に間違っていることもあるかもしれません。

何か気づいたことがあればぜひご指摘いただければと思います。

撮影ができていない樹種もあるので、随時追加していきます。

また、一部ですが各材種の今までの使われ方などよりその木を深く知るためのお話はインスタグラムにて公開中です。

木と暮らしの制作所が製造を担当し、中川政七商店さんで販売されている「木端の椅子」「木端の花台」のナチュラルは、脚に様々な樹種を用いて作っています。

樹種の表情やかたちを見極めながらその都度組み合わせているため、一つひとつの商品にどの樹種を用いたかは、しおりなどに明記しておりません。

「樹種を確認してほしい」といったお問い合わせに対応することはできませんが、この樹種図鑑で簡単な見分け方をお伝えできればと思っています。

どんな樹種が使われているか様々な樹種が育つ飛騨の森を想像しながら読んで頂けると嬉しいです。

見分け方

導管分布で見分ける

還孔材 道管(水の通り道の穴)が規則的に並んでいます。

クリ キハダ セン エノキ ケヤキ ケンポナシなど

散孔材 道管が見えない又はバラバラになっています。

ヤマザクラ クルミ ブナ ホオ カエデ ミズメなど

還孔材

散孔材

色で見分ける

白

還孔材 ケンポナシ(辺材)

散孔材 ブナ カエデ ミズメ ホオ(辺材)ヤマザクラ(辺材)ホエビソザクラ(辺材)

黄

還孔材 クリ キハダ(辺材)セン エノキ

散孔材 ヤマザクラ(辺材)

赤

還孔材 チャンチン ケンポナシ

散孔材 ヤマザクラ ホエビソザクラ

茶

還孔材 ケヤキ エンジュ

散孔材 クルミ

その他

還孔材 キハダ(心材)

散孔材 ホオ(心材)

白 カエデ

黄 クリ

赤 ヤマザクラ(白太は黄みがかった白)

茶 クルミ(白太は白い)

間違えやすい樹種

白-散孔材

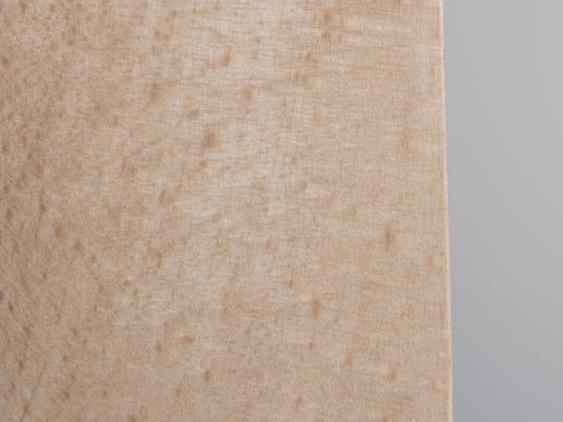

ブナ 不明瞭で不規則な斑が入る

カエデ とにかく白く透明感がある

ミズメ 山桜のような斑が見られない

ヤマザクラ(辺材)規則的な小さな斑が並ぶ。少し黄色味がかっている事が多い 赤太(心材)を確認

ホエビソザクラ(辺材)ヤマザクラよりも微細な斑が並ぶ。赤太(心材)を確認

ブナ

カエデ

ミズメ

ヤマザクラ(辺材)

ホエビソザクラ(辺材)

赤-散孔材

ヤマザクラ 個体差が大きい。おだやかなピンク色である場合と、導管に孔は無いが暗緑色の筋が入る場合がある。

ホエビソザクラ 白太(辺材)とのコントラストがヤマザクラに比べ強く赤太(心材)も濃く強い印象。黒い樹脂だまりがある。

ヤマザクラ

ホエビソサクラ

黄-還孔材

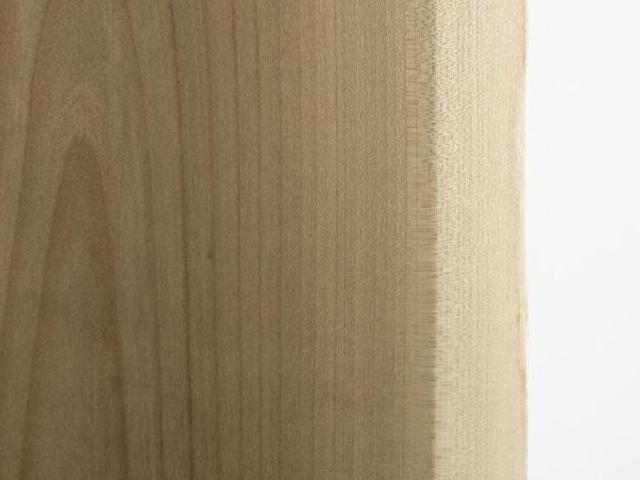

クリ 白太と赤太が全くわからないほどに不明瞭

キハダ(辺材)ものによって白太と赤太が不明瞭だが白太がほんのりレモンイエロー。導管に黒い点が見られることがある。

セン クリとよく似ているが導管に赤みがある

エノキ 年輪は明瞭だが導管は若干不明瞭、全体的にくすんだ色合い

クリ

キハダ

セン

エノキ

樹種一覧

白

還孔材 ケンポナシ(辺材)

散孔材 ブナ カエデ ミズメ トチ ホオ(辺材)ヤマザクラ(辺材)ホエビソザクラ(辺材)

黄

還孔材 クリ キハダ(辺材)セン エノキ

散孔材 ヤマザクラ(辺材)

赤

還孔材 チャンチン ケンポナシ

散孔材 ヤマザクラ ホエビソザクラ

茶

還孔材 ケヤキ エンジュ

散孔材 クルミ

その他

還孔材 キハダ(心材)

散孔材 ホオ(心材)

ブナ

名称:ブナ / Japanese Beech

学名:Fagus crenata

種類:ブナ科ブナ属

道管分布:散孔材

全体的に赤みがかった白だが経年変化によって黄色味が強くなる。白太(辺材)と赤太(心材)の区別は無いが、菌や傷など外的要因により偽心と呼ばれる赤みの強い模様が入ることがある。

カエデ

名称:イタヤカエデ/Painted Maple

学名:Acer pictum

種類:クロムジ科カエデ属

道管分布:散孔材

流通名は「カエデ」「イタギ」「イタヤ」たくさんの変種があるが流通時は分けられない。 赤太と白太の色の差がなく、ほんのりピンクがかった透き通るような白が一番の特徴。材は硬く木肌は滑らかでキラキラとした光沢がある。

ミズメ

名称:ミズメ/Japanese Cherry Birch

学名:Betula grossa Siebold et Zucc.

種類:カバノキ科カバノキ属

道管分布:散孔材

流通名は「ミズメ」「ミズメザクラ」 樹皮や木部がサクラに似ているため桜という名前が付くらしいが科も違う別物。樹皮にはサリチル酸メチルを含み湿布薬のスッとした匂いが特徴だが幹ではほとんど感じる事はない。材は重たく、木肌は密で滑らかでしっとりした印象。水がたわむような杢が特徴でどことなく艶っぽい。

トチ

名称:トチノキ/Japanese horsechestnut

学名:Aesculus turbinata

種類:ムクロジ科トチノキ属

道管分布:散孔材

流通名は「トチ」少し黄色みがかった白く滑らかな肌に杢が出やすい木。 よく見ると「リップルマーク」とよばれる指紋のような横方向に波打つ模様が特徴。腐朽菌による青黒い炭を流したような模様も入りやすい。

クリ

名称:クリ / Japanese Chestnut

学名:Castanea crenata

種類:ブナ科クリ属

道管分布:還孔材

黄淡色から黄褐色に変化する材。白太(辺材)と赤太(心材)の区別は不明瞭で幹は真っすぐ。タンニンを多く含んでいるため水に強く建築物の土台、飛騨地域の民家の屋根材料や鉄道の枕木として使われてきた歴史があり、そのためすごく硬いと思っている方も多いですが、実際の比重は桜よりも柔らかく、導管が大きく年輪が細かいものほど軽い。

セン

名称:ハリギリ/Castor aralia

学名:Kalopanax septemlobus

種類:ウコギ科ハリギリ属

道管分布:還孔材

流通名は「セン」「センノキ」ケヤキの代用材として長く使われてきた。木材は素直なものが多く年輪幅が大きく木目が目立つ。光沢のある黄色味がかった滑らかな木肌が特徴。

エノキ

名称:エノキ/Japanese hackberry

学名:Celtis sinensis

種類:アサ科エノキ属

道管分布:還孔材

国蝶であるオオムラサキの幼虫の食樹として知られている。年輪幅は大きく、ほんのり黄味がかったグレイッシュな肌色。赤太と白太が不明瞭でケヤキの代用とされてきた。腐朽菌により暗黒色の模様が入りやすい。

ケンポナシ

名称:ケンポナシ/Japanese raisin tree

学名:Hovenia dulcis

種類:クロウメモドキ科ケンポナシ属

道管分布:還孔材

流通名は「ケンポナシ」「ケンポ」赤太と白太はやや不明瞭だがコントラストははっきりとしており、赤太は濃く明るい赤茶、白太は明るいクリーム色、表面は滑らかで光沢がある。

ヤマザクラ

名称:ヤマザクラ / Wild cherry tree

学名: Cerasus jamasakura

種類:バラ科サクラ属

道管分布:散孔材 (実際にはオオヤマザクラとカスミザクラ)

流通名は「ヤマザクラ」「サクラ」赤みが強くきめ細かな肌質。制作したての時は明るいピンク色をしているが日焼けしやすく赤褐色から飴色へと変化していく。白太(辺材)は少し黄色味が強い。木材として流通するヤマザクラにはヤマザクラのほかオオヤマザクラ、カスミザクラが含まれ、飛騨地域で流通しているのは後者の2つ。素直で濃淡の少ない材から緑がかった強い木目の材まで表情の幅が広く個体差が大きい。

ホエビソサクラ

名称:ウワミズザクラ/Japanese Bird Cherry

学名:Prunus grayana

種類:バラ科 ウワミズザクラ属

道管分布:散孔材

流通名「ホエビソザクラ」「ホエビソ」ピスフレックス(生育中に受けた傷が癒合した組織)によってできたガムポケット(樹脂痕)が特徴。材としてはヤマザクラによく似ているが白太(辺材)は少しピンク色で全体的に赤味を強く感じる。ガムポケットの強い模様も加わり力強い印象。

ケヤキ

名称:ケヤキ/Japanese Zelkova

学名:Zelkova serrata

種類:ニレ科ケヤキ属

道管分布:還孔材

杢が出やすく木目の美しさから人気のあった木材。そのためエノキ、セン、ケンポナシなどの代用材も多いがそれらにはケヤキ程の杢は出ない。同じように木目がはっきりとしているが白太は黄色味が強く赤太の色はオレンジに近い。

エンジュ

名称:イヌエンジュ/Amur Maackia

学名:Maackia amurensis

種類:マメ亜科エンジュ属

道管分布:還孔材

流通名は「エンジュ」アムール川流域が原産で現在は日本に自生する木の一つ。木材は硬く赤太と白太は明瞭で赤太は暗褐色、白太は白く幅が薄い。強靭で肌質も光沢があり美しいが流通量がとても少ない。

クルミ

名称:オニグルミ / Japanese walnut

学名:Juglans mandshurica var. sachalinensis

種類:クルミ科クルミ属

道管分布:散孔材

流通名は「クルミ」。材としては硬すぎず加工がしやすい。適度な柔らかさがあるため、やさしい印象がありさわった時に暖かく感じる。日焼けにより明るい茶色から茶褐色へと変化していく。白太(辺材)はクリーム色でコントラストが美しいのも特徴。鉄媒染することで白太(辺材)と赤太(心材)のコントラストを残したままグレイッシュな色味に変わる。

キハダ

名称:キハダ/Amur Corktree

学名:Phellodendron amurense

種類:ミカン科キハダ属

道管分布:還孔材

コルク質の内樹皮が目が覚めるほどのレモンイエロー。白太(辺材)と赤太(心材)はやや明瞭。個体差が大きく若い木は色が薄くライトイエローに近く材もとても軽いが老木になるにつれオリーブグリーンと変化し材も重たく堅くなる。経年変化でグリーンよりも茶が強くはなるが透明感がありグリーンの感じもどことなく残っている印象。色味的にはホオノキと似ているが散孔材と環孔材の違いもあるせいか印象はかなり異なる。

ホオ

名称:ホオノキ/Japanese big leaf magnolia

学名:Magnolia obovata

種類:モクレン科モクレン属

道管分布:散孔材

流通名は「ホオ」木目が均一で滑らかで柔らかなので、まな板や包丁の柄、切り出し小刀などの柄や鞘に使われる。柔らかい材のため、さわった感触がやさしい。赤太(心材)は緑系と珍しく、経年変化で茶が強くなる。白太(辺材)はクリーム色でコントラストが強く美しい。